¿Qué es la Matriz de Crecimiento?

Tercera parte de Introducción al Marketing, a cargo de Marcos Giordano, gerente de Rumiantes y Cerdos de Merial.

Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades Estratégicas de Negocio (UEN). Es decir, entre empresas o áreas -sobre todo en aquellas donde se debe invertir, retirar la inversión o incluso abandonar-.

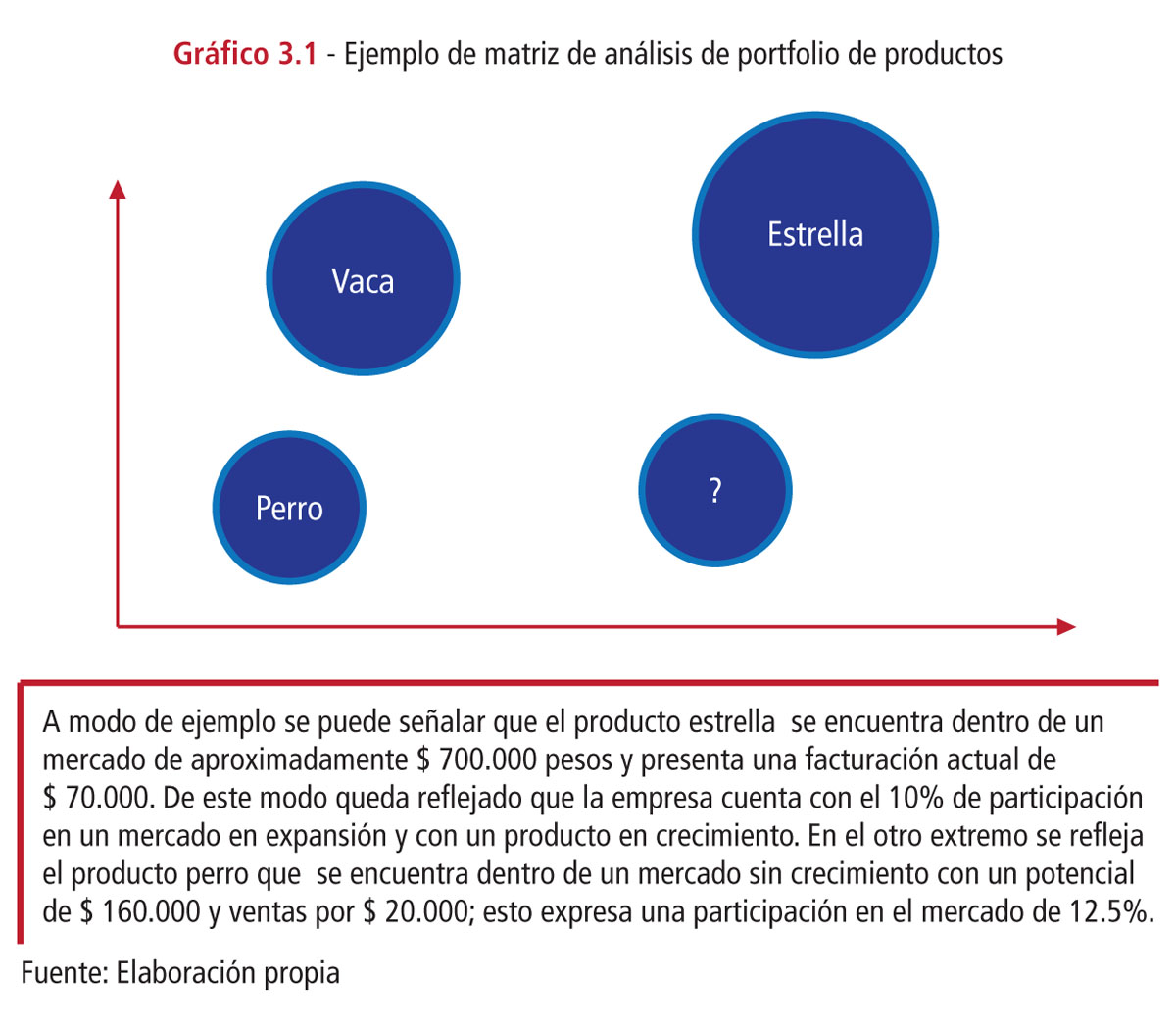

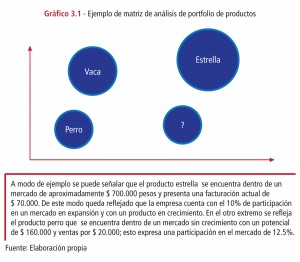

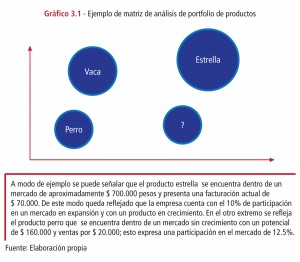

En la matriz de crecimiento / participación del Boston Consultig Group, el eje vertical representa la tasa de crecimiento anual del mercado. La misma, a su vez se divide en dos partes: crecimiento alto (superior al 10 por 100) y bajo (inferior al 10 por 100). En el eje horizontal se representa mediante una escala logarítmica la participación relativa en el mercado, expresada como una proporción de las ventas del principal competidor. Se divide, a su vez, en dos zonas, según si la participación supera o no a la del competidor más importante.

A los fines de una explicación más simple es que se ha decidido ignorar el sentido de la escala logarítmica propuesta por los desarrolladores del método para poder utilizar una escala real. Es importante destacar que esta explicación no cambia en nada el análisis estratégico de dicha matriz.

En este sentido, el eje vertical representa el tamaño del mercado; mientras que el eje horizontal, el potencial de crecimiento del mercado.

En las cuatro áreas resultantes de la matriz se sitúan los productos del negocio bajo análisis, dichos productos son representados por burbujas, cuyo tamaño es proporcional al volumen de ventas. Asimismo el centro de la burbuja se ubica justo en la intersección de ambos ejes, representando el volumen de ventas y el potencial de mercado.

Los productos van a recibir diferentes denominaciones según la zona de la matriz en la que se sitúen, a fin de determinar la estrategia a seguir luego de la conclusión resultante del análisis que se realice.

1. «Estrellas» (crecimiento alto, participación alta):

Crecen con rapidez y utilizan gran cantidad de dinero (efectivo) para mantener su posición.

Sin embargo, son líderes en la actividad y pueden generar grandes cantidades de efectivo.

Pero si ese efectivo generado no se invierte en el mismo negocio, es muy posible que éste pierda su poder competitivo y al decrecer la atracción del sector se transforme en un «perro». Debe recordarse que el objetivo a mediano o largo plazo de un negocio «estrella» es lograr su posicionamiento en «vaca lechera».

2. «Generadores de caja» o «vacas lecheras» (crecimiento bajo, participación alta):

Son el objetivo final de todo negocio. Son muy pocos los que pueden lograr esta posición.

Estos negocios son realmente la base de apoyo de toda la empresa, ya que son los únicos que no requieren reinvertir fondos y que generan efectivo en grandes cantidades.

El flujo de efectivo generado por los «cash flow» podrá ser transferido a los requerimientos de fondos de los nuevos negocios.

3. «Interrogantes» (crecimiento alto, participación baja):

Son los negocios nuevos que pueden tomar cualquier dirección y requieren una importante y permanente cantidad de fondos sin producir retornos significativos.

Necesitan fondos de otros negocios.

Planes de negocios veterinarios:

Aquellos que estén interesados en seguir capacitándose y sumando contenidos teóricos sobre los aspectos mencionados en este artículo pueden solicitar este tercer capítulo del Manual de Introducción al Marketing de manera completa (y los dos anteriores, también) vía e – mail a info@dosmasdos.com.ar.

Sobre esta base teórica los veterinarios podrán seguir desarrollando los planes de negocios para ser presentados en el Concurso «Experiencia Merial – DOSmasDOS». Esta iniciativa apunta a concretar ideas y llevarlas a la práctica, realizando un diagnóstico previo del mercado en el cual se plantea intervenir, determinando también las acciones concretas que se llevarán adelante con el objetivo de ir cumpliendo cada una de las etapas necesarias para su puesta en marcha. Los tres mejores trabajos presentados recibirán un aporte económico para ser puestos en marcha. Para más información, ingresar en dosmasdos.com.ar.

El objetivo perseguido es transformarlos en «estrellas». Si cambia la tendencia y decrece la atracción del mercado, probablemente lo mejor sería poder salir del negocio sin llegar a caer en la categoría de negocio llamada “perro».

El «punto de definición del negocio» marca el momento más importante para la toma de decisiones estratégicas. Si la decisión no es acertada el negocio fracasará y será casi imposible volver a recuperarlo. En ese momento, no hay que fijar como único objetivo la rentabilidad a corto plazo, sino todo lo contrario.

El objetivo pasaría quizá por ganar una privilegiada posición estratégica para que luego, en el largo plazo, pueda ser un negocio rentable (vaca lechera) y aprovechar durante mucho tiempo las ventajas competitivas conseguidas.

4. «Perros» (crecimiento bajo, participación baja):

Son áreas de negocio con baja rentabilidad o incluso rentabilidad negativa. En estos casos se recomienda deshacerse del negocio cuando sea posible. Generalmente se trata de unidades o productos en su última etapa de vida y raras veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa.

| Cuadro: Implicancias del Posicionamiento estratégico surgida de la Matriz de Crecimiento / Participación. | ||||

| Tipo de Negocio | Estrategia en Función de la Participación del Mercado | Rentabilidad del negocio | Inversión Requerida | Flujo Neto de Fondos |

| Estrella | Crecer o Mantenerse | Alta | Alta | Alrededor de Cero o Levemente Negativo |

| Vaca Lechera | Mantenerse | Alta | Baja | Altamente Positivo |

| Interrogante | Crecer | Nula o Negativa | Muy Alta | Altamente Negativo |

| Perro | Cosechar o Desinvertir | Baja o Negativa | Desinvertir | Positivo. |

| Fuente: Universidad Nacional de Lomas de Zamora. | ||||

Para cada una de las situaciones planteadas es recomendable una estrategia diferente:

1. Mantener para los productos «estrella». Conservar su participación actual.

2. Cosechar para los generadores de caja.

Consta de incrementar el efectivo a corto plazo. Suele aplicarse para vacas de dinero débiles con un futuro muy incierto, que van a ser combatidas y que corren el riesgo de perder mucha participación

3. Invertir para los productos “interrogantes” con posibilidades de incrementar su participación de mercado. Significa aumentar la participación de mercado, suele aplicarse para que las interrogaciones se conviertan en “estrellas” si es que tienen el potencial (requiere mucho dinero).

4. Desinvertir o recurrir a un segmento más especializado para los productos que cuenten con bajos niveles tanto de crecimiento como de participación ya que su mercado se encuentra en recesión. Implica vender o liquidar el negocio, suelen ser los “perros” que dan pérdida y que no representan un negocio estratégico, o para interrogaciones sin potencial de ganar mayor participación.